豆腐脑有南北之别,炒土豆丝呢?大概是一千个家庭有一千种味道。 尝过了川渝美食的新鲜劲之后,王程在当蓉漂的第二年,开始购买锅碗瓢盆,布置厨房,自己做起饭来。做什么?她想到的第一道菜就是妈妈做的辣炒土豆丝,这是她最爱吃的菜,也是妈妈的拿手菜。虽然说不上稀奇,只有简单的食材,妈妈却总能炒得恰到好处。那股爆炒带来的浓香锅气,早就深深地“喂”进了王程的记忆里。 那天,正切着土豆,王程突然想,“也不知道妈妈喜欢吃什么?” 这个念头一旦开始,便深深地“沉”了下去:她在难过的时候喜欢吃点什么?是更喜欢饺子还是馄饨?她喜欢、或讨厌什么颜色?她最重要的朋友是谁?她解压的时候会怎么做?……王程发现自己对妈妈的喜好知之甚少,这些问题,她要么只能推测一个大约的答案,要么就是完全回答不上来。 放下刀,王程做了一个决定——她想“重新认识”一下妈妈。不如,就先从妈妈爱吃的菜开始吧。 和妈妈视频聊天的时候,王程开始旁敲侧击地问妈妈的喜好。原来,过去她总是习惯顺着家人的口味吃清淡的炒菜,但实际上更偏爱味道重的淡水鱼。去年回家过年,王程说服爸爸做了一道糖醋排骨、自己则做了咸甜口再偏甜的红烧鲤鱼。饭桌上,王程当着父亲的面,郑重地感谢和肯定了妈妈过往的付出。 母亲们总是甘于将自己隐入生活的烟火里。在传统的中国家庭中,母亲不仅是厨房的掌舵者,还身兼多职、任劳任怨,几乎将自己全部的时间都给予了家庭。在今年的母亲节来临之际,锅圈食汇联合三联创作了一支短片《隐入烟火的妈妈》,期待儿女们用自己的力量帮助妈妈们走出厨房,解放双手,探索更绚烂的人生。

豆腐脑有南北之别,炒土豆丝呢?大概是一千个家庭有一千种味道。 尝过了川渝美食的新鲜劲之后,王程在当蓉漂的第二年,开始购买锅碗瓢盆,布置厨房,自己做起饭来。做什么?她想到的第一道菜就是妈妈做的辣炒土豆丝,这是她最爱吃的菜,也是妈妈的拿手菜。虽然说不上稀奇,只有简单的食材,妈妈却总能炒得恰到好处。那股爆炒带来的浓香锅气,早就深深地“喂”进了王程的记忆里。 那天,正切着土豆,王程突然想,“也不知道妈妈喜欢吃什么?” 这个念头一旦开始,便深深地“沉”了下去:她在难过的时候喜欢吃点什么?是更喜欢饺子还是馄饨?她喜欢、或讨厌什么颜色?她最重要的朋友是谁?她解压的时候会怎么做?……王程发现自己对妈妈的喜好知之甚少,这些问题,她要么只能推测一个大约的答案,要么就是完全回答不上来。 放下刀,王程做了一个决定——她想“重新认识”一下妈妈。不如,就先从妈妈爱吃的菜开始吧。 和妈妈视频聊天的时候,王程开始旁敲侧击地问妈妈的喜好。原来,过去她总是习惯顺着家人的口味吃清淡的炒菜,但实际上更偏爱味道重的淡水鱼。去年回家过年,王程说服爸爸做了一道糖醋排骨、自己则做了咸甜口再偏甜的红烧鲤鱼。饭桌上,王程当着父亲的面,郑重地感谢和肯定了妈妈过往的付出。 母亲们总是甘于将自己隐入生活的烟火里。在传统的中国家庭中,母亲不仅是厨房的掌舵者,还身兼多职、任劳任怨,几乎将自己全部的时间都给予了家庭。在今年的母亲节来临之际,锅圈食汇联合三联创作了一支短片《隐入烟火的妈妈》,期待儿女们用自己的力量帮助妈妈们走出厨房,解放双手,探索更绚烂的人生。  01 妈妈的“味道” 构成了我们最初的安全感 在妈妈的拿手菜里,藏着我们作为孩子被爱着的证据。妈妈的拿手菜背后,也是一段孩子味蕾地图的探索史。 小学的时候,王程羡慕过从东北来借读的同学,每天下午放学都在校门口买煎饼果子、鸡蛋灌饼,而自己则要乖乖回家,吃妈妈做的晚饭。然而回过头想,在家里度过的几千个夜晚,那些饭桌上轻松愉快的聊天,变着花样的餐食,其实垒实了自己对世界最初的安全感。

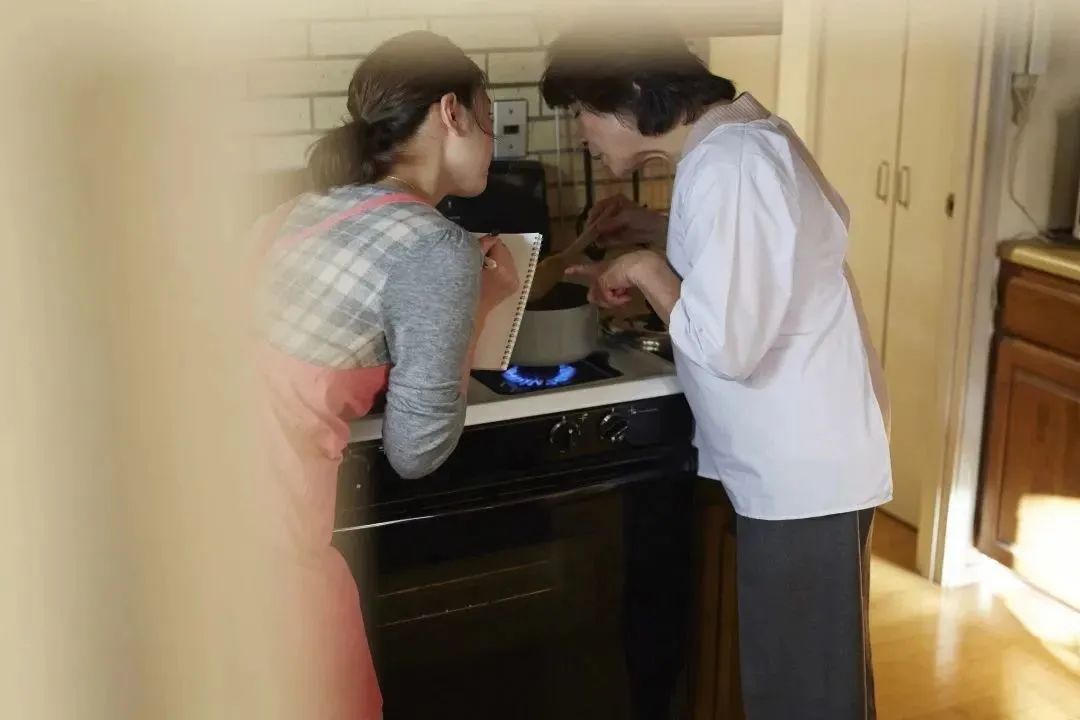

01 妈妈的“味道” 构成了我们最初的安全感 在妈妈的拿手菜里,藏着我们作为孩子被爱着的证据。妈妈的拿手菜背后,也是一段孩子味蕾地图的探索史。 小学的时候,王程羡慕过从东北来借读的同学,每天下午放学都在校门口买煎饼果子、鸡蛋灌饼,而自己则要乖乖回家,吃妈妈做的晚饭。然而回过头想,在家里度过的几千个夜晚,那些饭桌上轻松愉快的聊天,变着花样的餐食,其实垒实了自己对世界最初的安全感。  妈妈的“味道”,总能帮助我们度过成年后的艰难时刻 一个因加班累趴在床上的周六,王程点了一份有辣炒土豆丝的外卖,那个味道跟妈妈做的比起来,相差甚远。“要不然自己做做试试?”她总算走出卧室,去超市溜达一圈买菜。 王程全程跟妈妈开着视频,问妈妈菜价贵贱,可以做成什么菜。听着妈妈的讲解,她直嚷嚷着麻烦,妈妈笑了,说:“别急,慢慢来,刚生你那会儿我也不会做,一个土豆丝,少说也炒了几十、上百次,才有现在这个味。”王程意识到,一道简单的拿手菜背后,有尝试,有失败,有时间与精力,还有最终的成就感——这些最终解释为一个生命对另外一个生命目不转睛的关注。这种关注和“被看见”,始终在向孩子们证明着自己是值得被爱的。 然而,只有小孩子才需要被看见吗? 母亲用熟悉的味道,用默默无声、全心全意的劳动和爱意,为子女和家庭搭建起一座安全的堡垒。但这种付出,却总是更容易被忽视和遗忘。

妈妈的“味道”,总能帮助我们度过成年后的艰难时刻 一个因加班累趴在床上的周六,王程点了一份有辣炒土豆丝的外卖,那个味道跟妈妈做的比起来,相差甚远。“要不然自己做做试试?”她总算走出卧室,去超市溜达一圈买菜。 王程全程跟妈妈开着视频,问妈妈菜价贵贱,可以做成什么菜。听着妈妈的讲解,她直嚷嚷着麻烦,妈妈笑了,说:“别急,慢慢来,刚生你那会儿我也不会做,一个土豆丝,少说也炒了几十、上百次,才有现在这个味。”王程意识到,一道简单的拿手菜背后,有尝试,有失败,有时间与精力,还有最终的成就感——这些最终解释为一个生命对另外一个生命目不转睛的关注。这种关注和“被看见”,始终在向孩子们证明着自己是值得被爱的。 然而,只有小孩子才需要被看见吗? 母亲用熟悉的味道,用默默无声、全心全意的劳动和爱意,为子女和家庭搭建起一座安全的堡垒。但这种付出,却总是更容易被忽视和遗忘。  母亲的付出,不是一种理所当然 02 厨房 不应该只属于母亲 去年吃完年夜饭后,妈妈罕见地打开心扉。王程这才知道在自己工作离家后,妈妈就陷入了很重的焦虑。时间和精力多出来,她一下子感到无所适从,这也间接导致了她很长一段时间的睡眠问题。妈妈还聊起了自己的少女时代,聊起懵懂的爱情,聊起她嫁过来以后如何艰难地融入父亲的社交圈。王程问起妈妈有什么爱好,她一下子没说上来——也是在这一刻,王程更深刻地感觉到长久以来妈妈对自己的付出,在一定程度上“剥夺”了她更多的可能性。 妈妈们不仅需要作为母亲,更应该作为一个个独立的个体被看见。 过去,厨房跟母亲这个身份牢固地捆绑在一起,似乎厨房里的所有劳动都理所应当地由母亲接管。每一次过年,我们能够看到丰盛的年夜饭,看到整齐的房间,看到热闹的人情往来,却很难认真思考一个个母亲如何塑造这一切,更不要提对她们付出的体力和情感劳动做出公正、准确的评价。在王程的家庭里,爸爸最多只是在母亲做饭的时候,站在旁边“指点”、挑刺,王程爷爷的名言也总是“君子远庖厨”。如果说,这些劳动一直在以低价值的眼光“被看见”,那么倒不如说是被有意识地忽视了。

母亲的付出,不是一种理所当然 02 厨房 不应该只属于母亲 去年吃完年夜饭后,妈妈罕见地打开心扉。王程这才知道在自己工作离家后,妈妈就陷入了很重的焦虑。时间和精力多出来,她一下子感到无所适从,这也间接导致了她很长一段时间的睡眠问题。妈妈还聊起了自己的少女时代,聊起懵懂的爱情,聊起她嫁过来以后如何艰难地融入父亲的社交圈。王程问起妈妈有什么爱好,她一下子没说上来——也是在这一刻,王程更深刻地感觉到长久以来妈妈对自己的付出,在一定程度上“剥夺”了她更多的可能性。 妈妈们不仅需要作为母亲,更应该作为一个个独立的个体被看见。 过去,厨房跟母亲这个身份牢固地捆绑在一起,似乎厨房里的所有劳动都理所应当地由母亲接管。每一次过年,我们能够看到丰盛的年夜饭,看到整齐的房间,看到热闹的人情往来,却很难认真思考一个个母亲如何塑造这一切,更不要提对她们付出的体力和情感劳动做出公正、准确的评价。在王程的家庭里,爸爸最多只是在母亲做饭的时候,站在旁边“指点”、挑刺,王程爷爷的名言也总是“君子远庖厨”。如果说,这些劳动一直在以低价值的眼光“被看见”,那么倒不如说是被有意识地忽视了。  学会时常赞美母亲的劳动 身份的枷锁一直在困住“母亲们”。蜜芽CEO刘楠曾在《奇葩说》中提起,她一直很困惑,只有女性创业者才会常常被问到“事业与家庭如何兼顾”的问题。2022年,56岁的苏敏走出家庭、走出“妻子”和“母亲”的身份,独身一人,驾车从南到北,逛网红夜市,和大自然建立连接,品尝着自力更生的味道,作为“苏敏”,被子女、丈夫,乃至大众重新认识。 作为受旧观念束缚的老一辈,意识的觉醒和果断的行动,是母亲们走出困境必须要迈出的关键路径。而始终被母亲的羽翼保护着的儿女们,更应该主动为母亲们“解绑”。也许,迈出这一步需要一把钥匙:给母亲准备一道她爱吃的拿手菜,表达自己的尊重和感谢,可以是钥匙之一。

学会时常赞美母亲的劳动 身份的枷锁一直在困住“母亲们”。蜜芽CEO刘楠曾在《奇葩说》中提起,她一直很困惑,只有女性创业者才会常常被问到“事业与家庭如何兼顾”的问题。2022年,56岁的苏敏走出家庭、走出“妻子”和“母亲”的身份,独身一人,驾车从南到北,逛网红夜市,和大自然建立连接,品尝着自力更生的味道,作为“苏敏”,被子女、丈夫,乃至大众重新认识。 作为受旧观念束缚的老一辈,意识的觉醒和果断的行动,是母亲们走出困境必须要迈出的关键路径。而始终被母亲的羽翼保护着的儿女们,更应该主动为母亲们“解绑”。也许,迈出这一步需要一把钥匙:给母亲准备一道她爱吃的拿手菜,表达自己的尊重和感谢,可以是钥匙之一。  让妈妈爱吃的菜也变成自己的拿手菜 越来越多的子女们也在尝试这一行动,话题“在妈妈看不到的地方学做饭”悄悄走红。网友们各自凭着记忆,模仿起妈妈做的拿手菜......各式滋味轮番登场。味道的传承,同时也是关爱的传承。对妈妈的关爱,不应该局限在生活琐事上的关心,更重要的是将母亲们从“烟”“火”之中拉出来,推向外面的世界,并且坚定地告诉她们“在母亲这一身份之外,你也可以享受更多美好的人生体验,去发展更独立、也更精彩的自己”。 借由这道拿手菜,王程感到某种坚硬的东西好像开始融化。渐渐地,妈妈开始慢慢跟她分享生活里细微却重要的感受,而在这之前,两个人的聊天还仅限于妈妈单方面的关心。妈妈的形象也逐渐变得丰富而清晰起来:王程知道了她身边好几个好朋友的名字,了解到她原来喜欢穿工装裤,但有点讨厌沉闷的颜色,并且最近开始追偶像剧了。

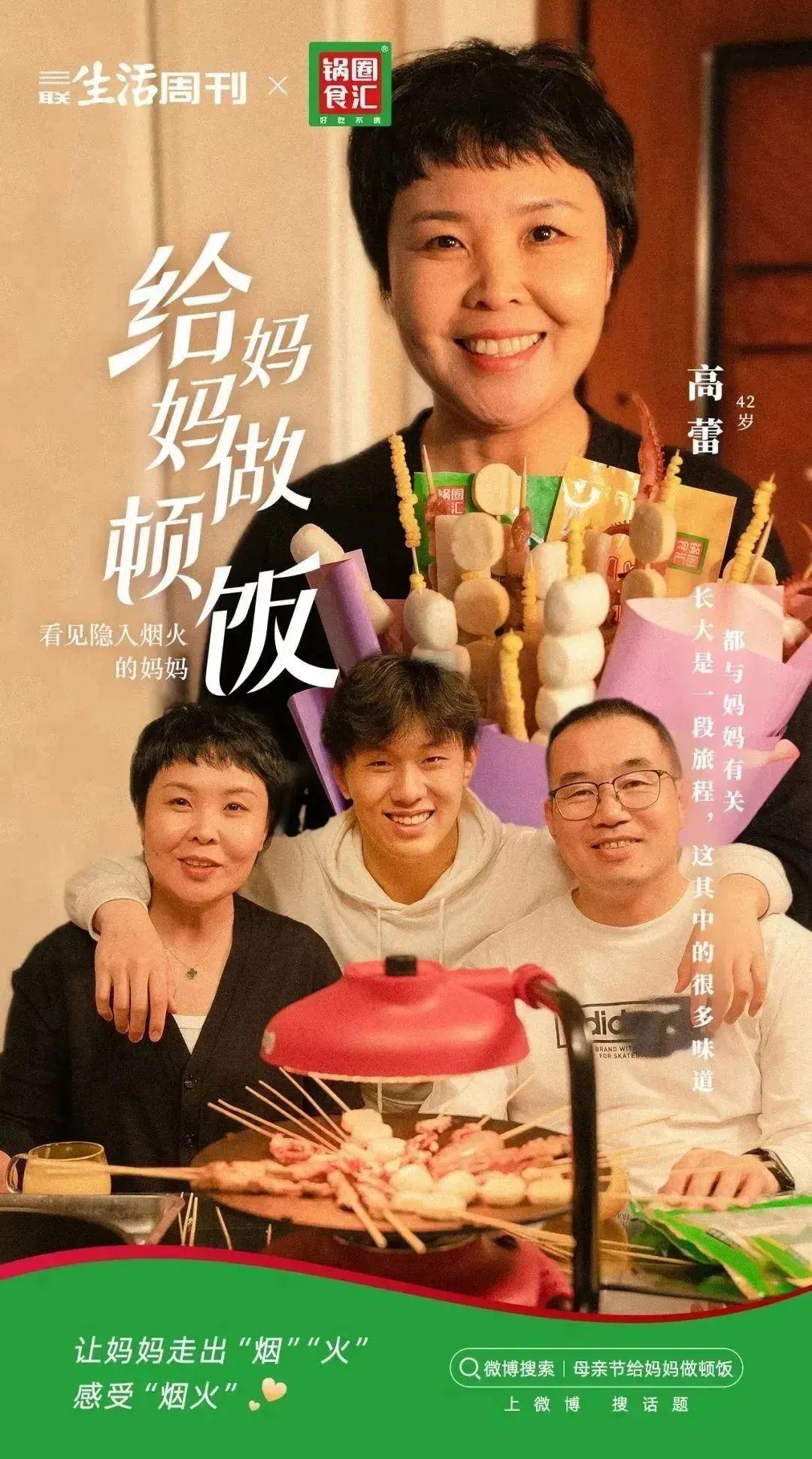

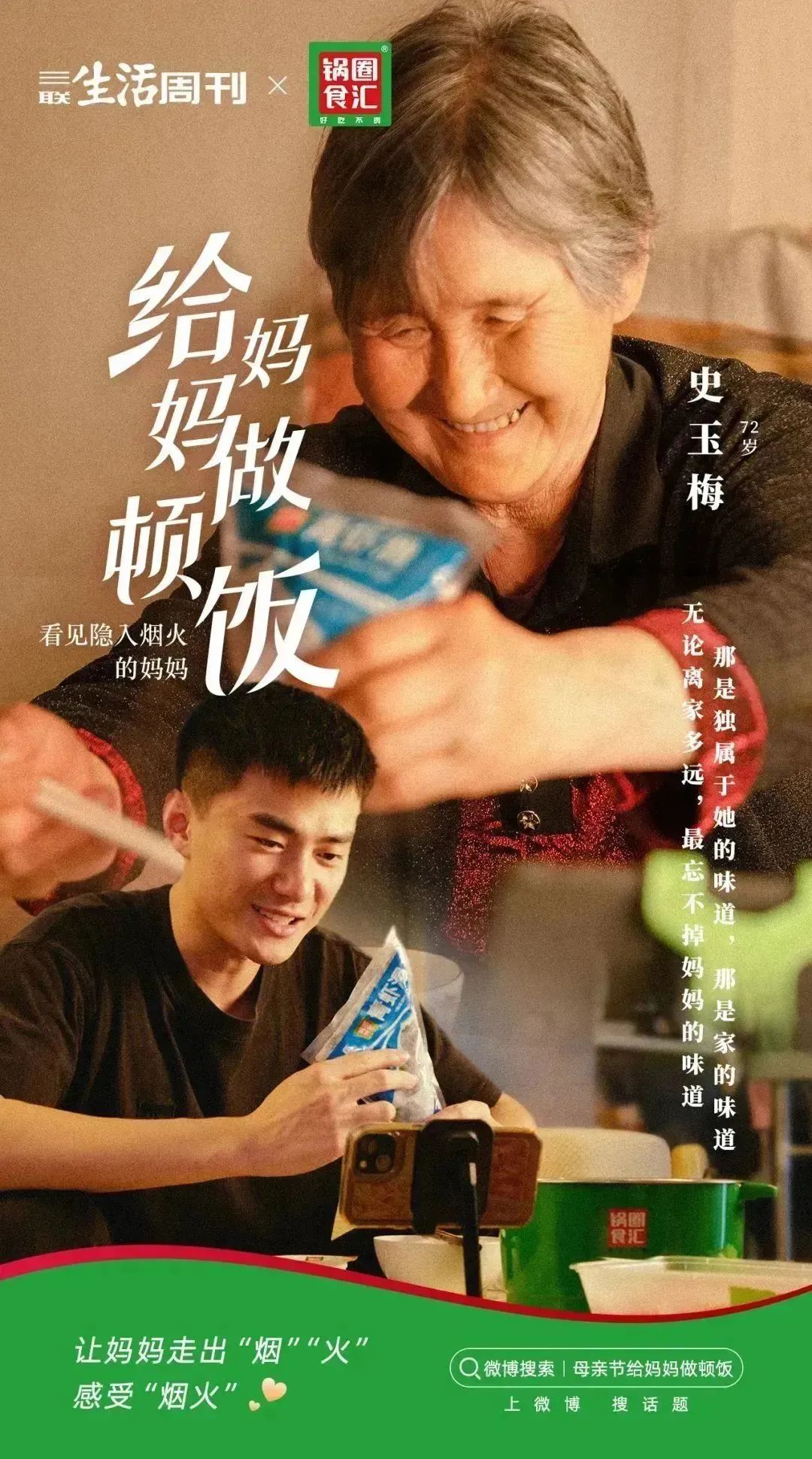

让妈妈爱吃的菜也变成自己的拿手菜 越来越多的子女们也在尝试这一行动,话题“在妈妈看不到的地方学做饭”悄悄走红。网友们各自凭着记忆,模仿起妈妈做的拿手菜......各式滋味轮番登场。味道的传承,同时也是关爱的传承。对妈妈的关爱,不应该局限在生活琐事上的关心,更重要的是将母亲们从“烟”“火”之中拉出来,推向外面的世界,并且坚定地告诉她们“在母亲这一身份之外,你也可以享受更多美好的人生体验,去发展更独立、也更精彩的自己”。 借由这道拿手菜,王程感到某种坚硬的东西好像开始融化。渐渐地,妈妈开始慢慢跟她分享生活里细微却重要的感受,而在这之前,两个人的聊天还仅限于妈妈单方面的关心。妈妈的形象也逐渐变得丰富而清晰起来:王程知道了她身边好几个好朋友的名字,了解到她原来喜欢穿工装裤,但有点讨厌沉闷的颜色,并且最近开始追偶像剧了。  成为母亲之前,她们也曾是爱美爱笑的女孩 03 看见“隐入烟火”的母亲 子女可以用不同的方式“看见”母亲。在锅圈食汇和三联合作的这支视频中,其中一位主人公的妈妈刚刚年过七十,常年在河南老家,自己则北漂多年,相隔甚远。 去年放假,他本打算回家,但出发前两个小时突然收到主管的微信,原本安排好的工作出了紧急状况。他抱歉地打电话跟妈妈说这次回不去了,以后一定找机会回来。 然而,他并不知道的是,为了这一天,妈妈早早就推掉了和朋友们去跳广场舞的邀请,大包小包地从菜市场买回儿子爱吃的菜。放下电话,她一个人守着堆在厨房的食材发了好久的呆。 晚上从工作脱身之后,儿子看到妈妈回复的信息,心里一阵难过。坐电梯时,他偶然看见锅圈食汇的海报,决定下单和妈妈来一次“云聚餐”,兑现自己的承诺。视频里,他对妈妈说,自己非常支持她以后多去跟朋友们一起跳舞,就像母亲总告诉他的那样——”去勇敢地尝试吧,我会一直在你身边“。

成为母亲之前,她们也曾是爱美爱笑的女孩 03 看见“隐入烟火”的母亲 子女可以用不同的方式“看见”母亲。在锅圈食汇和三联合作的这支视频中,其中一位主人公的妈妈刚刚年过七十,常年在河南老家,自己则北漂多年,相隔甚远。 去年放假,他本打算回家,但出发前两个小时突然收到主管的微信,原本安排好的工作出了紧急状况。他抱歉地打电话跟妈妈说这次回不去了,以后一定找机会回来。 然而,他并不知道的是,为了这一天,妈妈早早就推掉了和朋友们去跳广场舞的邀请,大包小包地从菜市场买回儿子爱吃的菜。放下电话,她一个人守着堆在厨房的食材发了好久的呆。 晚上从工作脱身之后,儿子看到妈妈回复的信息,心里一阵难过。坐电梯时,他偶然看见锅圈食汇的海报,决定下单和妈妈来一次“云聚餐”,兑现自己的承诺。视频里,他对妈妈说,自己非常支持她以后多去跟朋友们一起跳舞,就像母亲总告诉他的那样——”去勇敢地尝试吧,我会一直在你身边“。

作为社会观察者和社会好邻居,锅圈食汇时刻谨记“为社区生活提供解决方式”的使命。在日常生活里,锅圈食汇观察到,母亲依然是家庭厨房使用频次最多的人。她成就了家人,却牺牲了自己的时间,也失去了自己本该拥有的更多可能。锅圈食汇期待用自己的力量,推动更多儿女们赞美母亲的劳动,肯定她们在母亲身份之外的个人价值。母亲们不必总是“隐入烟火”,她们也可以拥抱春天的第一束鲜花,她们也拥有追求美的权利。 历经6年发展,锅圈食汇的业务由火锅延伸至烧烤、快手菜、卤味、速食、生鲜和零食等品类,能够满足社区居民多种生活饮食需求。王程就曾在小区楼下,和妈妈一起采购过锅圈食汇的快手菜,母女俩用等待菜品加热的时间,开心地讨论着下个假期的出行计划。王程的妈妈说,“不是每一顿饭都一定要我自己来做,我想省下这些时间,做回过去那个爱闹爱玩的自己。”

母亲节,给妈妈做顿饭 在成为母亲之前,所有的妈妈都是她自己,成为母亲以后,妈妈们的独一无二也仍值得被看见。 母亲节即将到来,从做一道拿手菜开始,重新认识自己的母亲,看见“母亲”身份之外的那个她。